ARCHIVED La phraséologie en langue de spécialité. Méthodologie de consignation dans les vocabulaires terminologiques

Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please contact us to request a format other than those available.

Consult the Pavel in ...

Résumé

Cet exposé rend compte des travaux phraséologiques entrepris par le module canadien du Rint et tente de répondre à la question : que faire, et surtout – comment, pour que les vocabulaires terminologiques donnent une image plus complète de la langue de spécialité (LS), non seulement des concepts et des termes véhiculés, mais aussi de leur emploi réel dans l’acte de langage, de leur agencement dans la production du discours. Pour y répondre, il nous a fallu d’abord raffiner et complexifier la méthode d’analyse conceptuelle classique en y intégrant quelques contributions récentes à l’étude des relations entre concepts. Nous nous sommes efforcés ensuite de simplifier au maximum la présentation de ces résultats dans des vocabulaires, compte tenu des choix privilégiés par les dictionnaires combinatoires en langue générale (LG) et des préférences du public non linguiste visé par les vocabulaires LS.

Termes clés

Langue de spécialité – Concept – Thème – Relations – Propriétés – Noyau terminologique – Processus cognitif – Phraséologie LS – Collocation – Combinatoire syntagmatique – Cooccurrence

La méthode de recherche et de consignation terminologique proposée ci-après vise autant l’organisation des connaissances que l’efficacité de la communication en LS. Cette double finalité explique l’importance accordée dans notre étude aux rapports entre langue générale et langue de spécialité, à la dynamique concept/thème LS, aux relations entre concepts, au statut terminologique du verbe et de l’adjectif LS, aux représentations acteurs-actions et au traitement terminologique de la phraséologie LS. Elle justifie aussi notre choix d’une démarche terminologique qui intègre les acquis récents de la linguistique cognitive et de la lexicographie combinatoire.

- Visions du monde, systèmes conceptuels et leur expression LS

La recherche terminologique comporte l’étude des systèmes conceptuels par secteur d’activité ou domaine de connaissances, afin de les définir, d’en identifier – au besoin, d’en proposer – les dénominations dans une ou plusieurs langues, et d’en établir le vocabulaire. Si le lexicographe décrit le vocabulaire de la LG, le terminologue se concentre sur la langue de spécialité, mais tous les deux étudient à la fois la langue et le langage, le système et la norme sociale.

La langue de spécialité est un sous-ensemble de la langue générale qui sert à la transmission du savoir relevant d’un champ d’expérience particulier. Elle n’existe qu’en partageant la grammaire LG et une partie de son inventaire lexico-sémantique (morphèmes, mots, syntagmes et règles combinatoires) mais elle en fait un usage sélectif et créatif qui reflète les particularités des concepts en jeu et qui présente des variations sociales, géographiques et historiques.

Les diverses langues de spécialité appartenant à une même langue générale reflètent la vision du monde propre à la civilisation dont la LG est issue. De plus, chaque spécialité peut avoir une ou plusieurs visions propres des phénomènes qu’elle étudie (son paradigme). Les paradigmes scientifiques ignorent les barrières linguistiques, s’articulent sur des savoirs traditionnels, heuristiques, sur certains thèmes qui mobilisent la réflexion, sur certains modèles, analogies et images qui aident à saisir les caractéristiques des concepts véhiculés. Enfin, les paradigmes scientifiques varient selon des écoles de pensées rivales et peuvent être bouleversés par des révolutions scientifiques. Par exemple, des analogies profondément ancrées dans la sagesse populaire, telles la vie est un voyage, l’amour est un combat, marquent et renouvellent sans cesse le vocabulaire des oeuvres littéraires. Le paradigme de l’organisme biologique avait envahi toutes les spécialités aspirant au rang de science. La vue de la langue comme organisme vivant a marqué non seulement les théories linguistiques du XIXe siècle mais aussi la terminologie de la linguistique.

Le savoir, qu’il soit hautement spécialisé ou qu’il relève du simple bon sens, se structure en concepts ou notions – entités mentales identifiables par leurs propriétés et leurs relations, qui évoluent au rythme de la révision individuelle et collective des connaissances. L’appareil conceptuel d’un domaine du savoir peut être vu comme un arbre touffu ou un agrégat, dont les noeuds-concepts sont connectés par des liens hiérarchiques et associatifs, par des liens entité-propriété, par des liens de type règle ou de type instanciation.

Selon l’expression imagée de Claude Bremond, la pensée plonge ces structures conceptuelles dans un bain de contaminations empiriques – les thèmes : présuppositions, énoncés hypothético-déductifs, évaluations et décisions, allusions, associations par comparaison, contraste, contiguïté, opposition. La philosophie et la sociologie des sciences (G. Holton 1988, Fourastié : 1966) soulignent les origines thématiques de la pensée scientifique, l’existence de thèmes communs à plusieurs sciences (par exemple, la force, la conservation, l’ordre); le fait que la science a une fonction créatrice de thèmes et une autre – utilisatrice de thèmes; le fait aussi que la composante thématique des savoirs récents est plus forte que leurs composantes pragmatique et analytique; le fait enfin, que le thème varie le concept qui, en retour, unifie le thème.

C’est en analysant les caractéristiques thématiques d’un domaine du savoir que la recherche terminologique trouvera les éléments distinctifs du langage spécialisé. On peut constater aujourd’hui l’influence du modèle cybernétique l’homme est une machine à calculer sur le vocabulaire de cette discipline d’abord et sur celui de la langue générale ensuite, tout comme on peut noter les migrations du jargon du théâtre vers la phraséologie de l’intelligence artificielle où le cerveau est vu comme théâtre de représentations mentales. L’apprentissage par la machine laisse déjà entrevoir la tendance aux transferts massifs du vocabulaire connexionniste de la neurophysiologie dans le secteur informatique.

Au plan des représentations mentales, l’évolution du savoir entraîne l’érosion de certains liens, le déplacement, l’ajout ou l’élimination d’entités, de propriétés, de règles ou d’instances (Thagard : 1992). Au plan du langage, de la phrase, du discours, ou de l’intertexte d’un domaine particulier, cette évolution engendre de nouvelles stratégies de nature à faciliter la transmission et l’acceptation du nouveau savoir dans une permanente interaction de thèmes et de concepts, de mises en question et d’adhésions. Au plan du vocabulaire, l’évolution du savoir peut engendrer de nouvelles alliances ou solidarités lexicales, de nouveaux stéréotypes, ou de désignations nouvelles. Elle peut aussi entraîner des emprunts à la LG, et modifier la signification des désignations en place selon une dynamique des tendances à la variation et à la stabilisation propre à la communauté créatrice/utilisatrice du savoir en question. L’adoption de métaphores météorologiques ou zoologiques dans le vocabulaire de l’économie et de la bourse l’illustre bien. Cette dynamique peut être saisie dans les rapports entre les unités linguistiques qui désignent des concepts – les termes – autant que dans les rapports entre termes et unités qui supportent tout raisonnement à leur propos, soit leurs cooccurrents privilégiés ou collocateurs. L’ensemble des combinaisons typiques basées sur ses rapports constitue la phraséologie LS du domaine considéré.

- Quelques contributions récentes à la théorie de la terminologie

L’analyse terminologique des concepts a beaucoup progressé ces dernières années grâce, entre autres, aux réflexions théoriques sur le rôle des relations conceptuelles et de la combinatoire syntagmatique dans l’élaboration de vocabulaires. En informatique, on a proposé la création de dictionnaires bilingues combinatoires de type acteurs-actions (Kukulska-Hulme : 1990) qui analysent les champs sémantiques et les liens entre plusieurs catégories de concepts – entités, propriétés, et processus désignés respectivement par des noms, des adjectifs et des verbes, et qui soulignent l’aspect opératoire des concepts. Conçu pour les traducteurs, d’une élégance et d’une simplicité admirables, ce modèle reste malheureusement peu connu.

Dans la première norme canadienne des technologies de l’information, (Pavel : 1993), la systématisation conceptuelle comprend tant les relations hiérarchiques de type générique-spécifique et partie-tout, propres aux concepts-entités, que les relations associatives applicables aussi bien aux concepts-processus et aux concepts-propriétés (voir les modèles adoptés par la base lexicographique WordNet, en annexe 1).

D’autres travaux ont montré comment les relations d’implication, d’inclusion temporelle et de succession propres au système verbal en langue générale peuvent guider le choix des entrées verbales dans les vocabulaires terminologiques au même titre que le critère du degré de spécialisation (voir le réseau verbal adapté de Fellbaum : 1992, en annexe 2).

Le concept de norme, de convention sociale en langue de spécialité, fait l’objet d’une nouvelle branche disciplinaire – la socioterminologie. Par ailleurs, plusieurs interventions à des colloques récents ont souligné l’intérêt du traitement terminologique de la phraséologie LS pour l’enseignement de ces langues, pour l’apprentissage des spécialités et pour la rédaction et la traduction spécialisées (BudaLex '88, TermNet 1990, Phraséologie et terminologie en traduction et en interprétation – Genève 1991, EUROPHRAS '92 Sarrebruck).

- Combinatoire syntagmatique des termes et des phraséologismes LS

La méthodologie proposée ci-après intègre à des degrés divers plusieurs de ces contributions et se fonde sur deux projets pilotes entrepris par le module canadien du Réseau international de néologie et de terminologie (Rint). Le Vocabulaire combinatoire de la CFAO mécanique (Claude Lainé : 1993) est le premier ouvrage à avoir recueilli, analysé et structuré la phraséologie française d’un ensemble terminologique bien établi, car normalisé par l’ISO. L’auteur étudie les contextes phrastiques de termes désignant des concepts techniques définis et les regroupe en classes de combinaisons syntagmatiques. Les bases terminologiques sont surtout nominales, leurs collocateurs peuvent être des noms, des adjectifs, des verbes ou des syntagmes de même catégorie. Les combinaisons terminologisées sont marquées en gras et le choix des phraséologismes est guidé par des critères tels la fréquence, le degré de lexicalisation et de spécialisation.

Les travaux en cours d’un deuxième projet, le Vocabulaire de l’imagerie fractale, rendent compte d’une LS fortement néologique et d’un savoir émergent, à dominante thématique. La recherche procède en sens inverse, du flou vers le figé, du thème vers le concept, du discours vers la définition, de la phrase vers le noyau terminologique. Elle aboutit à une présentation légèrement différente des données dont il sera question plus loin.

Termes noyaux. Par unité terminologique, nous entendons un mot (simple, dérivé, composé), un groupe compact de mots (syntagme lexical nominal, verbal ou adjectival), une formule ou un symbole qui désigne un concept de type objet, action ou propriété, appartenant au système conceptuel d’une spécialité. Le syntagme lexical (multi-terme) est le produit figé d’une unité ou cooccurrence phraséologique (UP) décrivant ou définissant un concept spécialisé. Le multi-terme peut, avec l’usage, subir une contraction de type nominalisation, adjectivation ou verbalisation qui renforce son statut de désignation, c’est-à-dire, étiquette de concept (voir la typologie des unités terminologiques [UT] en annexe 3).

Les termes formés par dérivation et composition sont eux aussi le produit d’un compactage phraséologique sélectif.

Exemples :

(N + SV) = Cet instrument coupe le papier;

SN = l’instrument qui coupe le papier;

UT = le coupe-papier.

Autres exemples :

UP : représenter sous forme de fractale = UT\fractaliser

UP : représenter sous forme de scénario = UT\scénariser

UP : évoluer en cycles = UT\cycler

UP : décrire une trajectoire = UT

UP : former des cristaux = UT\cristalliser

UP : former des flocons = UT

UP : qui a la forme d’un arbre = UT\arboriforme

UP : qui a la forme d’un gruyère = UT \lacunaire

UP : spécialiste de la géométrie fractale = UT\fractaliste

UP : spécialiste de la dynamique non linéaire = UT

UP : propriété d’objets fractals = UT\fractalité

UP : propriété de ce qu’on ne peut prédire = NÉO\ imprédictibilité, imprédicibilité

Cooccurrents. Par phraséologie LS, nous entendons la combinatoire syntagmatique des unités terminologiques relevant d’une structure conceptuelle cohérente. Les UT sont prises comme noyaux de cooccurrences usuelles ou privilégiées dans les textes d’une spécialité. Ces solidarités lexicales présentent divers degrés de figement (combinaisons fixes, restreintes, libres), de commutativité, de compactage, de fréquence, de spécialisation et de prévisibilité lexico-sémantique, qui sont évalués lors de la sélection des unités phraséologiques (UP) les plus utiles aux groupes d’usagers visés par un vocabulaire.

Il nous a semblé avantageux d’adopter la formule acteurs-actions (Kukulska-Hulme : 1990) et de considérer la combinatoire syntagmatique de trois types de bases (ou noyaux) terminologiques nominales, adjectivales et verbales, désignant des entités, des propriétés, des processus ou des relations entre concepts. Le réseau associatif du concept en jeu est essentiel pour la simple raison qu’il se matérialise dans la cooccurrence de ses membres dans la même phrase, ou le même paragraphe. La cooccurrence des antonymes directs et indirects, des séries contrastives et graduelles, des relations cause-effet, action-résultat, matière-produit, origine-destination, des verbes appartenant à des champs sémantiques affines, etc. a été statistiquement évaluée par l’équipe WordNet du Laboratoire de sciences cognitives de l’Université Princeton, à la suite de tests administrés oralement et d’analyses textuelles (Fellbaum : 1990).

Les principales classes de combinaisons syntagmatiques retenues pour chaque type de base sont :

Base nominale :

- base + N/SN,

- N/SN + base,

- base + ADJ,

- ADJ + base,

- base + V/SV,

- V/SV + base.

Base adjectivale :

- N/SN + base (+ADJ),

- ADV + base (+ADJ),

- base + V/SV.

Base verbale :

- base + N/SN,

- N/SN + base,

- base + ADV (+ADJ).

D’autres classes (voir Benson, Benson, Ilsen : 1986) pourraient s’y ajouter, compte tenu des corpus ou des domaines étudiés. Chaque classe de combinaisons (voir aussi Lainé, Pavel, Boileau : 1992) apparaissant dans la composante phraséologique d’une entrée qui répertorie des termes complexes et des groupes ou unités phraséologiques (UP) usuels en tant qu’illustrations d’une même structure combinatoire, abstraction faite de leur degré de lexicalisation. Ceci permet de signaler, ou de rappeler, au lecteur/rédacteur l’existence d’une riche terminologie pluridisciplinaire couramment véhiculée dans les textes dépouillés, et qu’il serait aussi impossible qu’inutile de définir en entier. Dans les domaines émergents tout au moins, la distinction entre UP et UT est souvent une question de degré et de décision opératoire (Kocourek, 1982, pp. 116-130) : le figement lexical étant encore à ses débuts, la plupart des groupes figés y sont importés des disciplines mères. Ces considérations justifient, à nos yeux, l’inclusion des multi-termes parmi les stéréotypes phraséologiques.

En imagerie fractale, par exemple, les combinaisons syntagmatiques les plus courantes sont de type nom + nom, nom + adjectif, nom + verbe, verbe + nom. Chacune de ces catégories peut être représentée par un syntagme (nominal, adjectival, verbal) et le noyau UT peut se trouver dans chacune de ces positions :

UT 1 + V + UT 2 : l’amas de percolation + envahit + un site;

UT + Adj. : agrégat + bidimensionnel, compact, complexe, cristallin, écailleux, fermé, fibreux, fini, infini, irrégulier, métastable, mixte, ouvert, percolant, régulier, simple, solide, squameux, stable, tridimensionnel.

V + UT : absorber + un agrégat, analyser ~, assembler ~, casser ~, coller ~, construire numériquement, créer ~, déformer ~, détruire ~, disjoindre ~, éliminer ~, fabriquer ~, former ~, obtenir ~, produire ~, recoller à ~, recueillir ~, rencontrer ~, restructurer ~, simuler ~, translater ~, visualiser ~.

UT + V : agrégat + ~ adopter une configuration, ~ s’agréger, ~ apparaître, ~ bouger, ~ changer de taille, ~ coller à un autre, ~ contenir des particules, ~ croître, ~ décroître, ~ se déplacer, ~ diffuser vers, ~ diminuer, ~ envahir un site, ~ se former, ~ grossir, ~ s’interpénétrer, ~ percoler, pousser, ~ prendre une forme, remplir un espace, ~ rester rigide, ~ suivre une trajectoire.

- Relations sémantiques recherchées dans les combinaisons UT + cooccurrents

En adoptant l’approche cognitive de WordNet dont les réseaux sémantiques modélisent les associations du raisonnement humain, nous avons relevé les cooccurrents répondant à la question « qu’est-ce qu’on fait à/avec cette UT? » et illustrant les relations suivantes :

Noyau UT nominal (objet, groupe, phénomène, substance, etc.) :

inclusion (générique/spécifique; partie/tout),

identité/similarité (combinaisons synonymes),

disjonction (cohyponymes),

opposition (antonymes),

contiguïté (présupposition, cause-effet, contenant-contenu, action-résultat, origine-destination, instrument-action).

Exemple : agrégat / syn. amas

- ~ amas-amas, ~ particule-amas, ~ particule-particule

- ~ de cellules, ~ d’étincelles, ~ de percolation, ~ de sites connectés à la source, ~ de sites isolés de la source;

- ~ accroissement d’~, analyse d’~, cassure d’~, collage d’~, comportement d’~, enveloppe d’~, forme d’~,

- ~ interaction des ~ s, mobilité des ~s, naissance d’~, science des ~ s, simulation numérique d’~, temps de se compacter ou de se figer par un usage consensuel.

Fonction de l’UP (de désignation-concept ou bien de formulation-thème). Décisive pour le choix des entrées (termes noyaux) à définir, et des termes complexes construits à partir de ces noyaux qu’on choisit de ne pas définir mais simplement de mentionner dans la composante phraséologique, la fonction d’une UP est souvent considérée en combinaison avec d’autres critères tels la fréquence, la commutabilité ou le degré de figement.

Fréquence (nombre d’occurrences d’une UP dans un corpus dépouillé). Pris isolément, ce critère risquerait de faire éliminer des UP centrales mais néologiques ou hautement spécialisées en faveur d’UP « libres » parfaitement insignifiantes mais très fréquentes.

Discontinuité (nombre d’éléments intercalés entre le noyau et un cooccurrent privilégié). Peu pertinent lors du dépouillement manuel qui permet au terminologue de varier la distance avant et après le noyau et de relever les cooccurrents même à l’intérieur d’un paragraphe, ce critère peut tout changer lors du dépouillement automatique où il doit être spécifié avec précision.

Degré de figement de l’UP. Il aide à déterminer la commutativité (nulle, minimale, maximale) des cooccurrents d’une UT noyau. Ce critère est fourni par les résultats des tests de stabilité sémantique sous une transformation de substitution, d’ajout, de suppression ou de permutation. Il permet de distinguer trois types de combinaisons :

- combinaison fixe/figée. Collocation à commutativité zéro (locution, mot composé, multi-terme).

Exemples :

- la fractale itère vers... (* dégringoler, * se répéter)

- le programme tourne sur... (* marcher, * fonctionner)

- munir une équation d’une loi... (* doter, * affecter)

- combinaison semi-figée. Deux cooccurrents synonymes pour une UT.

Exemples :

- générer, produire éléctricité (* créer, * fabriquer, * confectionner) arrêter, couper le courant (* suspendre, * cesser)

- le courant circule, passe (* coule, * s’écoule)

- combinaison libre. Commutativité maximale, déterminée par la LG et non pas par la LS, « prévisible » par la compatibilité sémantique des cooccurrents (décodage). Les choix privilégiés dans la production du discours LS (encodage) peuvent ne pas être connus de l’apprenant LG/LS.

- Suggestions de consignation des UP dans un vocabulaire spécialisé

La composante terminologique d’un vocabulaire LS est axée sur un système conceptuel et des désignations afférentes. Elle reflète leur évolution, le caractère relatif et progressif du figement lexical, le renouvellement des UT et démarque les niveaux de langue LS selon les particularités socioculturelles des locuteurs LS (voir un modèle de présentation unilingue en annexe 5).

L’ampleur et le détail de la composante phraséologique d’un vocabulaire LS dépend des caractéristiques du groupe cible, de ce qui a déjà été publié dans le domaine étudié, du temps, des outils, des ressources et de la documentation disponible. Sa structuration est assujettie aux exigences d’accessibilité, de cohérence et de pertinence valables pour tous les dictionnaires. Nos suggestions se fondent sur l’expérience acquise lors des travaux sur l’imagerie fractale (annexe 6), tout en tenant compte des expériences partagées par d’autres auteurs de vocabulaires phraséologiques dont les noms figurent dans la bibliographie ci-jointe.

Pour chaque noyau UT défini dans un vocabulaire LS, on peut classer les cooccurrents par leur catégorie grammaticale et leur position vis-à-vis du noyau, et les ordonner alphabétiquement pour en faciliter le repérage. Si l’on choisit la présentation par type de relations sémantiques, il faut l’expliquer dans le Guide d’utilisation du vocabulaire et le rappeler à l’aide de symboles typographiques faciles à comprendre.

Il faut sélectionner les UP à partir de critères prédéterminés de façon à en garantir l’utilité pour le lecteur. Il n’y a pas de raison d’exclure les UT complexes de la composante phraséologique, même lorsqu’elles sont définies ailleurs dans le vocabulaire. Par souci d’économie et de cohérence, on peut mentionner ces dernières dans la section « renvois croisés » de la composante terminologique. On pourrait aussi les identifier en tant que « désignations » par un astérisque ou un autre symbole expliqué dans le Guide d’utilisation. Lorsque la composante phraséologique d’une entrée est très volumineuse et contient des cooccurrents synonymes difficiles à reconnaître, on peut les énumérer après le cooccurrent privilégié (style, fréquence), quitte à les reprendre alphabétiquement plus loin.

Lorsque les cooccurrents de deux UT synonymes se trouvent en distribution complémentaire, il est utile de le mentionner dans une note d’usage.

Exemple :

asymptote, asymptotique (adj).

NOTA Asymptote cooccurre de préférence avec cercle, cône, courbe, droite, forme, plan et point tandis qu’asymptotique qualifie plus souvent direction, estimation, ligne, limite, raccordement, trajectoire et valeur.

Dans un vocabulaire bilingue avec ou sans définitions (voir mise en page proposée en annexe 7), la composante phraséologique peut refléter l’asymétrie des langues soit en regroupant les phraséologismes par langue et en laissant au lecteur le soin d’établir l’équivalence, soit en fournissant dans la langue d’arrivée les équivalents de la langue de départ et en créant une section à part où la langue de départ devient langue d’arrivée.

Nous n’avons pas encore étudié les possibilités de structuration des données phraséologiques dans un vocabulaire multilingue avec ou sans définitions, mais le sujet a déjà été étudié ailleurs (voir les articles de N.B. Gvishiani, Th. Fontenelle, L.G. de Stadler et T. van der Wouden parus dans EURALEX '92 Proceedings).

- Conclusion

Les principaux aspects de la méthodologie proposée ci-dessus peuvent être résumés ainsi :

- l’analyse textuelle dégage les thèmes et les concepts généraux du savoir spécialisé;

- l’analyse des concepts entités, propriétés et actions retenus tient compte de leurs interrelations hiérarchiques et non hiérarchiques (par exemple, associatives) et les met en évidence dans les définitions, dans les renvois croisés aux concepts définis et dans les notes (composante terminologique du vocabulaire);

- le dépouillement relève les désignations des concepts définis et leurs contextes pour les structurer par classes de combinaisons grammaticales qui illustrent les champs sémantiques des termes-bases (composante phraséologique) et les formulations privilégiées dans la production des textes LS analysés;

- des notes linguistiques renseignent sur les niveaux de langue et des contraintes combinatoires particulières;

- les données phraséologiques retenues satisfont aux besoins de communication efficace, déterminés à l’aide de critères précisés en notes liminaires – pour des groupes cibles – avant l’élaboration du vocabulaire terminologique.

Bibliographie sommaire

***Terminology Science and Research, IITF, 1990, J. Draskau (ed), TermNet.

Béjoint (H.) et Thoiron (Ph.), mai 1993, « Macrostructure et microstructure dans un dictionnaire des collocations en langue de spécialité », Actes du colloque « Terminologie et Phraséologie et Traduction et Interprétation » (Genève, octobre 1991), Traduction et Terminologie, pp. 513-522, Luxembourg.

Benson (M.), Benson (E.) and Ilson (R.), 1986, The BBI Combinatory Dictionary of English, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins.

Benveniste (E.), 1966, « Formes nouvelles de composition nominale », Bulletin de la Société de linguistique de Paris, Paris, 61-1.

Burger (H.), Burhofer (H.) and Sialm (A.), 1982, Handbuch des Phraseologie, Berlin.

Burger (H.) and Jaksche (H.), 1973, "Idiomatik des Deutschen", Germanistische Arbeitshefte, 16, Tübingen.

Cohen (B.), 1986, Lexique de cooccurrents – Bourse, Conjoncture économique, Montréal, Linguatech.

Cop (M.), 1990, "The Function of Collocations in Dictionaries", BudaLEX '88 Proceedings, Budapest.

Dostie (G.) et al., 1992, « Méthodologie d’élaboration des entrées lexicales du Dictionnaire Explicatif et Combinatoire du français contemporain », International Journal of Lexicography, 5-3, Oxford Univ. Press.

Fellbaum (Ch.), 1990, "Cooccurrence and Antonymy", CSL Report no 52, Cognitive Science Laboratory, Princeton University.

Fellbaum (Ch.), 1992, "A Relational Network of English Verbs", Terminology & Documentation in Specialized Communication, Actes du Colloque Infoterm-DTSL, Ottawa, Secrétariat d’État.

Fontenelle (Th.), 1992, "Collocation acquisition from a corpus or from a dictionary: a comparison", EURALEX '92 Proceedings, Tampere, Finlande.

Fourastié, 1966, Les conditions de l’esprit scientifique, Paris, Gallimard.

Gvishiani (N.B.), 1992, "Terminology as knowledge banks (with special reference to multilingual lexicography)", EURALEX '92 Proceedings, Tampere, Finlande.

Hausmann (F.-J.), 1979, « Un dictionnaire des collocations est-il possible? », Travaux de linguistique et de littérature, XVII, 1, (pp. 187-195).

Heid (U.), mai 1993, « Décrire les collocations », Actes du colloque « Terminologie et Phraséologie en Traduction et Interprétation », (Genève, novembre 1991), Traduction et Terminologie, pp. 523-548, Luxembourg.

Holton (G.), 1988, Thematic Origins of Scientifc Thought, Kepler to Einstein, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

Kocourek (R.), 1982, La langue française de la technique et de la science, Wiesbaden, Brandstetter Verlag.

Kukulska-Hulme (A.), 1990, « Un Dictionnaire actions-acteurs pour l’informatique », Terminogramme, no 55, Québec.

Lainé (C.), 1993, Vocabulaire combinatoire de la CFAO mécanique, Ottawa, Secrétariat d’État du Canada et Réseau international de néologie et de terminologie.

Lainé (C.), Pavel (S.) et Boileau (M.), 1992, « La Phraséologie – nouvelle composante de la recherche terminologique », L’Actualité terminologique, Vol. 25-3, Ottawa, Secrétariat d’État du Canada.

Le Bidois (R.), 1954, « À propos des mots-tandem », Vie et Langage, no 33, Paris.

Liang (S.Q.), 1991, « À propos du dictionnaire français-chinois des collocations françaises », Cahiers de lexicologie, 59-2.

Man (O.), 1953, "Ustalena spojeni i frazeologike jednotky" (groupes figés et unités phraséologiques), Lexicograficky sbornik, Bratislave.

Marouzeau (J.), 1951, « Composés à l’état naissant », Mélanges de linguistique offerts à Albert Dauzat, Paris, Éditions d’Artrey.

Mel’čuk (I.) et al., 1984, Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain. Recherches lexico-sémantiques I, Montréal, PUM.

Pavel (S.), 1993, "Neology and Phraseology as Terminology-in-the-Making", Terminology: Applications in Interdisciplinary Communication, H.Sonneveld, K.Loening (eds), John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia.

Pavel (S.). 1993, "Canadian Terminology Standards in Information Technology", Standardizing Terminology For Better Communication. Strehlow, R. and Wright, S.E. (eds), Practice, Applied Theory, and Results, ASTM, Philadelphia.

Picht (H.), 1990, "LSP Phraseology from the terminological point of View", Terminology Science and Research, IITF, 1-1/2.

Rey (A.), 1984, « Les implications théoriques d’un dictionnaire phraséologique », Le Français moderne, 14-15, Montréal.

Rey (A.), 1992, "BudaLEX Presidential Debate 1988", International Journal of Lexicography, 5-4, Oxford University Press.

Stadler (L. G.) de, 1992, "Syntagmatic lexical relations: a lexicographical perspective", EURALEX '92 Proceedings, Tampere, Finlande.

Thagard (P.), 1992, Conceptual Revolutions, Princeton, N.J., P.U.P.

Thoiron (Ph.) et Béjoint (H.), 1989, « Pour un index évolutif et cumulatif de cooccurrents en langue techno-scientifique sectorielle », Meta, 34-4, Montréal.

Wouden (T. van der), 1992, "Prolegomena to a Multilingual Description of Collocations", EURALEX '92 Proceedings, Tampere, Finlande.

ANNEXE 1

- Représentation de type Wordnet : RÉSEAU NOMINAL

Le réseau nominal est constitué de noms d’objets, de groupes, de substances, de phénomènes, états, processus, etc., formant des champs sémantiques.

Les entités d’un champ sémantique entretiennent des relations hiérarchiques (générique/spécifique), partitives (partie-tout) ou associatives (similarité, opposition ou antonymie, cause-effet, action-résultat, contenant-contenu, instrument-action, etc.).

Exemple d’éléments nominaux et de leurs relations. L’être humain vu comme personne est une entité du champ sémantique ‘groupe’ (membre d’une famille, parent d’un enfant, fils ou fille, frère ou soeur) et entretient des relations hiérarchiques (parent/enfant), des relations d’opposition (soeur/frère) ou de similarité (cousins). Dans le champ sémantique des ‘objets naturels’, il a un corps (le tout) et ses parties (tête, bras, jambes, etc.) qui se trouvent en relation d’opposition (bras-jambe) ou partie-tout (doigts, main, avant-bras, coude, etc.). Comme ‘substance’, il est fait de chair, sang, os, cheveux, ongles, et ainsi de suite, qui se trouvent en relations d’inclusion, de proximité, etc.

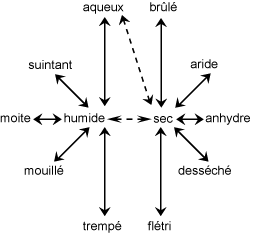

- Représentation de type Wordnet : RÉSEAU ADJECTIVAL

- adjectifs descriptifs / qualitatif

- similarité

(humide, moite, suintant)

(humide, moite, suintant) - antonymie

- directe

(humide-sec)

(humide-sec) - indirecte

(moite-sec)

(moite-sec)

Les entités d’un réseau adjectival sont soit des adjectifs descriptifs (humide, sec) soit des adjectifs relationnels (électrique, mécanique) qui entretiennent les mêmes types de relations que les entités nominales : opposition/antonymie directe (humide-sec) ou indirecte (moite-sec), similarité (humide, moite, suintant) ou de gradation (tiède, chaud, brûlant).

- directe

- série graduelle (tiède, chaud, brûlant)

- similarité

- adjectifs relationnels (relatifs à N)

- électrique (relatif à la mécanique)

- mécanique (relatif à la mécanique)

- civil (relatif à la société civile)

Critère de repérage (l’astérisque signifie « on ne dit pas ») :

- ne forment pas de prédicats

l’ingénieur mécanique

* l’ingénieur est mécanique

- admettent la conjonction

l’ingénieur électro-mécanique et civil

*l’ingénieur grossier et civil

poli

vieux

- n’ont pas d’antonymes directs

l’ingénieur électrique

*l’ingénieur non électrique

- forment des séries contrastives

(maladie, malformation, génie) + génétique

génie + (génétique, civil, mécanique, logiciel)

- adjectifs descriptifs / qualitatif

ANNEXE 2

Représentation de type Wordnet : RÉSEAU VERBAL

- Champs sémantiques

- MOUVEMENT marcher, grimper, sauter, courir, nager, se promener

- CHANGEMENTS polir, fondre, liquéfier, solidifier

- CONTACT masser, frotter, gratter, brosser, frapper

- PERCEPTION entendre, voir, sentir

- CREATION sculpter, modeler, composer, élaborer, construire

- POSSESSION avoir, posséder, détenir

- COMMUNICATION prier, supplier, reprocher, conseiller, informer, aviser, assimiler, ordonner

- COMPETITION battre, vaincre, gagner, perdre

- COGNITION apprendre, comprendre, analyser, résumer, abstraire, conceptualiser

- EMOTION ressentir, émouvoir, excéder, réjouir

- INTERACTION SOCIALE donner, prendre, vendre, acheter, chercher, offrir, s’emparer

- FONCTIONS/SOINS CORPORELS manger, se laver, dormir, éliminer, assimiler

- CONSOMMATION utiliser, employer

- CLIMAT pleuvoir, tonner, neiger

- ETATS ressembler, comporter, importer (avoir de l’importance)

- AUXILIAIRES ET MODAUX prévenir, réussir, oser, pouvoir, tenter, empêcher

- Relations non hiérarchiques

- troponymie (inclusion temporelle + manière)

vitesse se déplacer + à pied + vite = courir

direction se déplacer + en haut = monter, grimper, escalader

but arriver + au bord = aborder

intention méditer + mauvais desseins = préméditer

intensité frapper + visage + avec main = gifler - antonymie donner-prendre, aimer-haïr, admirer-détester

- similarité donner, offrir, léguer, procurer, prodiguer, fournir, présenter, distribuer

- implication ronfler (dormir), manger (avaler)

- succession entrer-choisir-commander-manger-payer-sortir = manger au restaurant

- cause-effet frapper-blesser

- troponymie (inclusion temporelle + manière)

ANNEXE 3

Unités terminologiques = UT

- UT nominale

- N (simple, composé, dérivé, téléscopé, abrévié, emprunté)

bloc, bloc-notes, blocage, TGV, laser - SN (avec N = noyau)

- N + (Prép) + N : bloc d’origine - bloc origine

- N + (Adv) + Adj (+ Adv) + (Prép) + N : enseignement intelligemment assisté par ordinateur (EIAO)

- N + Prép + V infinitif : table à tracer

- SN (avec SN = noyau) : traitement des données en différé

- N (simple, composé, dérivé, téléscopé, abrévié, emprunté)

- UT adjectivale

- Adj : automatique/manuel (relation de disjonction)

- (Adv +) Adj (+ Adj) + (Prép) + (N) : massivement parallèle, séquentiel, différé, guidé par buts, orienté objets, dirigé par données

- UT verbale

- V (simple, composé, ± Prép) : cycler

- V (+ Prép) + N/SN : guider par buts, reculer dans l’arbre

- V + ADV (+ Adj) : traiter parallèlement, séquentiellement, simultanément.

- Production d’UT par lexicalisation/condensation

- nominalisation d’adjectif : la fractalité, le cuit, l’humide, le sec

- nominalisation de verbe : le devenir, élagage, réseautage, assurance

- de SV : assurance (contre tous les) risques, assurance tout risque

- verbalisation d’adjectif : adoucir, aplatir, complexifier, simplifier

- de nom : réseauter

- adjectivisation de verbe : fractalisé, randonnisé

ANNEXE 4

UNITÉS PHRASÉOLOGIQUES = UP

Structure des combinaisons phraséologiques UP,

- combinaison de même nature que le noyau UT

(sujet, objet) N - SN : table - table à tracer

(prédicat + objet) V – SV : assurer - assurer contre le feu - combinaison tandem

(sujet + prédicat) N/SN + V/SV : l’agrégat + diffuse en rotation, envahit un site, s’étend, grossit, pousse, percole, suit une trajectoire.

ANNEXE 5

VOCABULAIRES LS UNILINGUES :

modèles de présentation

- Structure et fonctions des entrées

- Composante terminologique

- axée sur les concepts

- reflète leur place dans le système conceptuel

- suit leur évolution

- systématise la terminologie

- aménagement - UT privilégiées, normalisées, correctes

- description - synonymes, abréviations, variantes

- comparaison - équivalents en d’autres langues

- renouveau, usage - reflète le renouvellement des termes (néologie) définition - explique le concept désigné par des UT

- observations - relations avec d’autres concepts

- ne pas confondre...

- s’oppose à ...

- distinct de ...

- notes d’usage (niveau de langue, historique, etc.)

- renvois croisés (Cf.) - réseau conceptuel

- Composante phraséologique (accessibilité, cohérence, pertinence)

- respecte la structuration expliquée dans le Guide de l’utilisateur

- donne un aperçu de la norme sociale LS compte tenu du profil/besoins des usagers visés

- classe les collocateurs d’un terme par catégorie grammaticale et fonction syntaxique, (voir notes liminaires + extrait du Vocabulaire de l’imagerie fractale)

- fait ressortir la position du terme, dans chaque type/classe de combinaisons

- sélectionne les UP à partir de plusieurs critères intuitivement pertinents vu le profil du client

- est facultative (fonction du temps, des outils disponibles) et peut indiquer des UP synonymes

- peut, dans chaque classe, énumérer les UP alphabétiquement

- peut signaler des distributions complémentaires (;) et peut structurer la rubrique par relations sémantiques ou par champs sémantiques

- possibilité d’index phraséologique bilingue

- Composante terminologique

- Présentation par composante

- Composante terminologique

- Terme noyau et synonymes, définition

- Notes ou observations, renvois croisés

- Termes dérivés ou apparentés (optionnel)

- Composante phraséologique

- classe de combinaisons 1

- classe de combinaisons 2

- classe de combinaisons 3

- Composante terminologique

ANNEXE 6

EXEMPLE D’ENTRÉE UNILINGUE

fractale (n.f.) fractal (n.)

forme fractale fractal shape

Forme géométrique non linéaire, souvent engendrée par une méthode itérative, qui préserve les mêmes schémas d’irrégularité des échelles les plus grandes aux plus petites et dont l’aire décroît au fur et à mesure que son périmètre s’allonge.

NOTA Les fractales sont à la fois extrêmement complexes et particulièrement simples : complexes de par leur infinité de détails et l’unicité de leurs propriétés mathématiques et simples, parce qu’elles peuvent être engendrées par l’itération d’une application très simple. Néologisme créé vers 1975 par B. Mandelbrot. Le nom, au début masculin, est devenu féminin il y a une dizaine d’années.

Cf. autosimilarité, densité fractale, diffractale, dimension fractale, figure, fractalité, fracton, géométrie fractale, monstres mathématiques, multifractale, objet fractal, plan complexe, semi-fractale, structure fractale, surface minimale, système dynamique

- ~ de structure, ~ de texture

- adresse de ~, amplification de ~, croissance de ~, développement de ~, enchevêtrement de ~s, génération de ~, germe de ~, graine de ~, grossissement de ~, longueur infinie de ~, théorie des ~s

- ~ abstraite, ~ affine, ~ aléatoire, ~ anisotrope, ~ autoaffine, ~ auto-inversée, ~ autosimilaire, ~ cirriforme, ~ complexe, ~ conceptuelle, ~ dyadique, ~ fermée, ~ invariante, ~ lacunaire, ~ laplacienne, ~ linéaire, ~ mathématique, ~ non lacunaire, ~ non linéaire, ~ non uniforme, ~ ouverte, ~ physique, ~ quadratique, ~ scalante, ~ simple, ~ spatiale, ~ spectrale, ~ statistique, ~ stochastique, ~ stratifiée, ~ symétrique, ~ temporelle, ~ tétradique, ~ touffue, ~ triadique, ~ uniforme

- ~ (s’) amasser, ~ (s’) associer, ~ croître, ~ décroître, ~ diminuer en densité, ~ émerger de la rétroaction d’une équation, ~ (se) fragmenter, ~ itérer vers le chaos, le désordre, la turbulence, ~ (aléatoire) modéliser des objets, des phénomènes naturels, des propriétés des matériaux, ~ représenter des images

- créer ~ par itération d’équation, de nombre complexe; déformer ~, engendrer ~, fabriquer ~, former ~, générer ~, obtenir ~ en répétant une transformation

ANNEXE 7

VOCABULAIRES LS BILINGUES :

modèles de présentation

- Modèle sans définitions (en deux parties)

1. (L1) LANGUE SOURCE

- noyau UT

- syn

- syn

- syn

- classe de combinaisons (+)

- comb. 1

- comb. 2

- comb. 3

- comb. 4

- classe de combinaisons

- comb. 1

- comb. 2

- comb. 3

(L2) LANGUE CIBLE

- noyau UT

- syn

- syn

- ABR

- classe de combinaisons (-)

- combinaison synonyme

- explication

- traduction périphrase

- combinaison

- classe de combinaisons

- (vide) 1

- comb. 2

- périphrase 3

N.B. Ce modèle permet d’ajouter des notes pour signaler des particularités ou des asymétries entre les langues en contact.

2. (L2) LANGUE CIBLE

- noyau UT

- phraséologie propre à L2

(L1) LANGUE SOURCE

- noyau UT

- solutions ± équivalentes en L1

- Modèle avec définitions (en 2 parties)

1. (L1) LANGUE SOURCE

noyau UT + ses UP

L’entrée suit le modèle

de vocabulaire unilingue

(L2) LANGUE CIBLE

noyau UT + ses UP

L’entrée suit le modèle de vocabulaire unilingue (voir l’annexe 6).

N.B. Dans ce modèle, l’usager établit lui-même l’équivalence des UP.

2. Cette partie est un simple index phraséologique alphabétique inverse de la 1ère partie :

LANGUE CIBLE (L2) – LANGUE SOURCE (L1)

- Date modified: